Последствия Первой мировой войны

В другом языковом разделе есть более полная статья Aftermath of World War I (англ.). |

Последствия Первой мировой войны, длившейся с 1914 по 1918 год, имели решающее влияние на историю XX века. Первая мировая война определила конец старого мирового порядка, который сложился после Наполеоновских войн. Была создана новая Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. Исход конфликта был важным фактором для возникновения Второй мировой войны.

Это было связано с тем, что победители навязали побеждённым странам ряд договоров (Версальский, Сен-Жерменский, Трианонский, Нёйиский, Севрский) с весьма жёсткими условиями. Распалась Австро-Венгрия, распалась Османская империя, Германская империя в результате Ноябрьской революции была преобразована в Веймарскую республику, при этом значительные территории, населенные немцами (наряду с представителями других народов) были потеряны и были предусмотрены существенные репарационные платежи. Для народов побеждённых государств (Германии, Австрии, Венгрии, Болгарии, Турции) соответствующие мирные договоры казались крайне несправедливыми. Попытки их пересмотра и отказа выполнять наиболее обременительные условия мира стали ключевым элементом во внешней политике этих стран, что дестабилизировало послевоенный мировой порядок. Требования возвращения территорий Германии, особенно на Востоке, ремилитаризации Рейнланда и восстановления положения Германии среди мировых держав после унизительного поражения подогревали ультранационалистические настроения в Германии и способствовали приходу нацистов к власти в 1933 году[1].

Первая мировая война также изменила континентальное соотношение мировых держав. До войны США придерживались политики изоляционизма и старались не вмешиваться в европейские дела, но с того времени, когда США в 1917 году вступили в войну на стороне Антанты, Соединённые Штаты стали самым активным образом участвовать во всех важных международных событиях[2].

В январе 1918 года президент США Вудро Вильсон выдвинул свои знаменитые «Четырнадцать пунктов», являющихся целью войны. Эта речь стала программой для создания Лиги Наций. Вильсон также выдвинул принцип «права на самоопределение» народов. При этом принцип самоопределения Вильсон понимал отнюдь не как предоставление всем народам, которые этого требовали, суверенитета и независимости, а как ограниченное правило, касавшееся только тех случаев, которые получали поддержку мирового сообщества. Например, самоопределение словаков было принесено в жертву интересам чехов (была создана единая Чехословакия), что привело к тому, что в 1938–1939 годах словаки выступили на стороне нацистской Германии, потому что она пообещала им свободу. Точно такие же конфликтные ситуации сложились на Балканах и в Палестине[3][4][5].

Кроме того, государственное размежевание по итогам Первой мировой войны разрушило экономические связи в Центральной и Восточной Европе. Часто политически неприязненные друг другу новые малые государства, отгородившись друг от друга таможенными барьерами, остро соперничали и в экономической области[6].

Людские потери на фронтах

[править | править код]Вследствие войны погибло около 10 миллионов военнослужащих (включая около 1 миллион тех, кто пропал без вести); до 21 миллиона военнослужащих было ранено. Ниже приведён список стран по числу погибших в войне.

- Германия — погибли 1,7 миллиона,

- Россия — 1,7 миллиона,

- Франция — 1,9 миллиона,

- Австро-Венгрия — 1,2 миллиона,

- Британская империя — 951 тысяча,

- Италия — 460 тысяч,

- США — 115 тысяч,

- Канада — 60 тысяч,

- Австралия — 60 тысяч,

- Новая Зеландия — 16 783[7].

Каждая минута войны забирала жизни 4 солдат, а ещё чуть меньше 9 человек ежеминутно получали ранения.

На войну, в которой принимали участие 34 государства с населением около 1 миллиарда человек (67 % от населения планеты), было мобилизовано около 65 миллионов мужчин.

- 5 миллионов мирных жителей территорий военных действий погибло по тем или иным причинам

- не менее 6 миллионов человек, ослабленных тяготами войны, умерли уже после войны в результате эпидемии гриппа в 1918—1919 годах.

В процентном соотношении к численности населения, самые большие жертвы пришлись на:

- Сербию — погибло 6 % населения.

- Францию — 3,4 % населения.

- Румынию — 3,3 % населения.

- Германию — 3,0 % населения.

Разрушения

[править | править код]Война задержала хозяйственное и культурное развитие поколения. Крупнейшие экономические потери от войны понесли

- Великобритания — 30 %

- Германия — 20 %

- Франция — 15 %

- США — 14 %

- Территории, на которых шли бои, особенно во Франции, Бельгии и России, были серьёзно разрушены;

- Во время оккупации занятые территории грабились; местное население принуждалось к строительству оборонительных сооружений и рытью окопов.

Политические последствия

[править | править код]- Завершение существования Европы как центра колониального мира. Прекращение существования четырёх империй: Австро-Венгерской, Германской, Российской и Османской.

- Всемирное распространение коммунизма и создание первых устойчивых коммунистических режимов на территории бывшей Российской империи и Монголии.

- Начало выдвижения Соединённых Штатов Америки на лидирующие позиции в глобальной политике[8]

- Появление новых суверенных национальных[9] государств: Польша, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Чехословакия, Венгрия, Австрия, Государство словенцев, хорватов и сербов.

- Торможение социально-экономических процессов рубежа ХІХ—XX веков.

- Обострение противоречий на классовой и этнической основе, межгосударственных противоречий.

- Значительное изменение довоенного международного правового порядка — создание новой международной правовой системы.

Экономические последствия

[править | править код]Последствия войны были катастрофическими для народного хозяйства большинства стран. Прямые военные потери воевавших стран составили 208[10] миллиардов долларов и превысили в 12 раз золотой запас европейских стран. Была уничтожена треть национального богатства Европы. На военных заказах работало 40 000 предприятий и 13 000 000 занятых у стран Антанты, и 10 000 предприятий и 6 миллионов занятых в странах Тройственного союза. Лишь две страны — США и Япония в годы войны увеличили национальное богатство. США окончательно утвердились как лидер мирового экономического развития. Япония установила монополию на торговлю в Юго-Восточной Азии. На фоне повсеместного падения гражданского производства и жизненного уровня населения шло укрепление и обогащение монополий, связанных с военным производством. На начало 1918 года германские монополисты аккумулировали в качестве прибыли 10 млрд золотых марок, американские — 35 миллиардов золотых долларов. Закрепившись за годы войны, монополии всё более стали определять пути дальнейшего развития, ведущие к катастрофе западную цивилизацию. Подтверждением этого тезиса стали возникновение и распространение фашизма и национал-социализма.

В годы войны впервые было введено государственное регулирование в масштабах национальных хозяйств. Практически во всех странах сложилась этатистская система экономических отношений. Доля государственных расходов в экономике большинства европейских стран, что воевали, составляла более 50 %.

Послевоенное экономическое развитие стран мира определялось заключением ряда договоров, составивших Версальско—Вашингтонскую систему, в которой центральное место занял Версальский договор, подписанный в 1919 году 27 странами — победительницами и Германией

США

[править | править код]США за годы Первой мировой войны превратились в высокоразвитую индустриальную державу, мощнейшую страну в мировой экономике, национальное богатство которой возросло на 40 %, где было сконцентрировано 1/2 золотого запаса мира, стоимость промышленной продукции увеличилась с 23,9 до 62 миллиардов долларов. Ускорился процесс концентрации промышленности и банковской системы. В начале 1920-х годов 2/3 промышленного производства и 50 % работников было сконцентрировано в крупнейших монополиях. США вступили в войну в апреле 1917 года. Статус нейтральной страны дал им возможность поставлять странам, которые воевали, военные материалы, продовольствие, сырьё. Объёмы внешней торговли выросли вдвое, стоимость экспорта — в три раза (с 2,4 до 7,9 миллиарда долларов).

США приняли систему мер по урегулированию экономики: предоставили монополиям государственные заказы, кредиты, направили государственные инвестиции в отрасли, связанные с военным производством, создали управление по контролю над сферами экономики, деятельность которых контролировал военно-промышленный совет.

Изменился международный финансовый статус США. Страна ликвидировала почти половину задолженности, став кредитором многих государств на общую сумму 15 миллиардов долларов. США установили своё экономическое господство в Латинской Америке, торговля со странами которой на протяжении 1913—1920 годов увеличилась на 40 %.

В 1920 году США, население которых составляло 6 % от мирового, производили более половины мировой промышленной продукции, 1/2 угля, 2/3 нефти, 3/5 чугуна и стали, 85 % автомобилей[11].

Великобритания

[править | править код]В Великобритании резко уменьшились основные показатели: национального богатства — на половину; промышленного производства — на 20 %; экспорта товаров — в два раза. Только перед США долг составлял 4 миллиардов долларов (выплаты составляли до 40 % от госбюджета страны на протяжении многих лет). Для решения продовольственных проблем была введена государственная закупка сельскохозяйственной продукции у фермеров по выгодным ценам, были установлены минимальные зарплаты наёмным работникам. Это способствовало увеличению пахотных земель на 1,5 миллионов гектаров и урожая зерновых на треть, однако страна продолжала импортировать продовольствие. В 1920 году возникла Британская ассоциация банков.

По Версальскому мирному договору Великобритания, как страна—победительница получила значительную часть репараций от Германии для покрытия хозяйственных потерь, увеличила за счёт Германии и Турции свои колонии, территория которых достигла 35 миллионов квадратных километров, а население — около 450 миллионов человек.

Франция

[править | править код]Общие потери Франции во время войны оцениваются в 134 миллиарда золотых франков, людские потери составили: убитых — 1,4 миллионов человек, искалеченных — 0,7 миллионов человек (более 10 % трудоспособного населения). Германия оккупировала и разрушила хозяйство 10 самых развитых департаментов Франции. За 1914—1918 годы промышленное производство сократилось на 40 %, сельскохозяйственное — на треть, экспорт — почти на половину. Нехватка топлива и сырья заставляла промышленников интенсифицировать производство путём внедрения новых технологий и рационализации производства. Страна импортировала значительную часть сельскохозяйственной продукции. Огромные расходы на военные нужды подорвали стабильность французской валюты. Страна перестала играть роль мирового кредитора, особенно после потери инвестиций (около 4 миллиардов долларов), вложенных в Российскую империю. Общий государственный долг в 1920 году составил 300 миллиардов франков, из них 62 миллиарда франков — это внешний долг.

Версальский договор укрепил позиции французской экономики. Лотарингия поставляла железной руды столько, сколько вся остальная Франция, а Саарская область обеспечивала страну каменным углём.

Германия

[править | править код]Расходы Германии составили 150 миллиардов марок. Государственный долг увеличился с 5 до 160 миллиардов марок. В 1918 году по сравнению с 1913 годом объёмы промышленного производства сократились на 43 %, сельскохозяйственного — на 35—50 %, национальное богатство сократилось вдвое. В 1916 году начался голод. Блокированная странами Антанты Германия импортировала лишь 1/3 необходимых продуктов питания. Сократилась заработная плата, рабочий день составлял 12—14 часов. Государство взяло под контроль производство и распределение. В 1915 году правительство способствовало образованию синдикатов в угольной, цементной, алюминиевой, обувной отраслях промышленности. В 1916 году программа Гинденбурга узаконила государственное вмешательство в экономику страны. Были введены всеобщая трудовая повинность, карточная система, государственное кредитование промышленности.

По Версальскому договору Германию обязали платить контрибуцию странам-победителям в сумме 132 миллиардов золотых марок. В 1923 году франко-бельгийские войска захватили Рурскую область, что дало возможность вывозить из Германии уголь и металлы. В связи с демилитаризацией запрещалось производить сложную военную технику. Страны Антанты получили неограниченное право заниматься в этом государстве экономической деятельностью.

Ноябрьская революция

[править | править код]В ноябре 1918 года в Германии вспыхнула революция, причинами которой были нарастание социальной напряжённости и тяжести экономической жизни. Революция привела к установлению в Германии режима парламентской демократии, известной как Веймарская республика.

Революция началась с восстания матросов в Вильгельмсхафене и Киле, и за несколько дней охватила всю Германию. 9 ноября восстание охватило Берлин. Народ скандировал: «Долой кайзера!»[12]. Вильгельм II под давлением начальника штаба Грёнера, который считал продолжение военных действий бессмысленным, был вынужден отречься от престола и бежать из страны. К власти пришли представители социал-демократической партии (СДПГ).

Территориальные изменения

[править | править код]

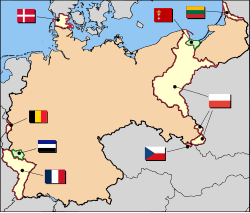

В соответствии с Версальским договором Германия уступила часть территории и свои колонии. На объединение Германии и Австрии был наложен запрет. Франция вернула себе Эльзас и Лотарингию. Саар перешёл в подчинение Лиги Наций, а Рейнская область была оккупирована войсками Антанты и получила статус демилитаризованной зоны. Значительные ограничения были наложены на германскую армию. Версальским договором предусматривалось, что решение о государственной принадлежности некоторых пограничных районов будет принято на референдумах.

После двух референдумов Шлезвиг был поделён между Германией и Данией. Северный Шлезвиг вернулся в состав Дании, а Южный остался за Германией. После референдума 11 июля 1920 года районы Алленштейн и Мариенвердер остались в составе Пруссии. 20 сентября Эйпен и Мальмеди (близ Ахена) отошли к Бельгии, большая часть провинции Позен — восстановившей свою государственность Польше, в населённой немцами части Позена и Западной Пруссии был создан Немецкий народный совет для Западной Пруссии и Позена (Deutscher Volksrat für Westpreußen und Posen) по инициативе которого была создана Пограничная марка Позен-Западная Пруссия, восточная часть Западной Пруссии как Западно-прусский округ был включён в Восточную Пруссию, северная часть Западной Пруссии была выделена в отдельное государство — Вольный город Данциг, Верхняя Силезия после референдума, сопровождавшегося столкновениями с применениями силы, была поделена между Германией (провинция Верхняя Силезия) и Польшей (Автономное Силезское воеводство), Мемельский район перешёл в подчинение Лиги Наций, а позднее в 1923 году отошёл к Литве.

План Дауэса

[править | править код]Положение Германии вызвало беспокойство правительств стран Антанты. Именно поэтому США, Франция, Англия решили помочь оздоровлению германской экономики.

Новый репарационный план для Германии был разработан международным комитетом экспертов под председательством Чарльза Г. Дауэса 16 августа 1924 года на Лондонской конференции представителями стран-победительниц и принят Германией.

Основной целью плана было восстановление промышленного потенциала Германии и обеспечения выплат репараций странам-победительницам. План предусматривал предоставление Германии займа в сумме 200 миллионов долларов, в том числе 100 миллионов долларов выделяли американские банки. Считалось, что восстановление, подъём хозяйства, оздоровление финансов будет способствовать регулярной уплате репараций Франции и Англии, которые, в свою очередь, будут покрывать задолженность США.

План Дауэса предусматривал, что основная масса немецкой продукции должна направляться в СССР, чтобы не вытеснять английские и французские товары с международных рынков. Согласно плану, СССР должен был поставлять сырьё в Германию.

План устанавливал размеры платежей Германии в первые пять лет по 1—1,75 миллиардов марок в год, а потом по 2,5 миллиардов марок в год. Для обеспечения платежей предусматривалось установить контроль союзников над немецким госбюджетом, денежным обращением и кредитом, железными дорогами. Контроль осуществлялся специальным комитетом экспертов, которую возглавлял генеральный агент по репарациям.

В связи с принятием плана Дауэса, между Францией и Бельгией с одной стороны, и Германией — с другой было подписано соглашение о прекращении оккупации Рурского бассейна и вывода оттуда французских и бельгийских войск.

План Дауэса действовал до 1929 года.

Австро-Венгрия

[править | править код]

17 октября 1918 года парламент Венгрии расторг унию с Австрией и провозгласил независимость страны, 28 октября образовалась Чехословакия, вслед за ней, 29 октября, возникло Государство словенцев, хорватов и сербов. 3 ноября независимость провозгласила Западно-Украинская народная республика, 6 ноября в Кракове было объявлено о воссоздании Польши. Также в ходе распада империи возникли Тарнобжегская республика, Гуцульская республика, Русская Народная Республика Лемков, Республика Команча, Республика Прекмурье, Венгерская Советская Республика, Словацкая Советская Республика, Республика Банат[англ.], Республика Фиуме.

Остальные территории, населённые разделёнными народами, попали в состав уже существующих или новообразованных государств. Юридически распад империи был оформлен в Сен-Жерменском договоре с Австрией, который также выступал в качестве мирного договора после Первой мировой войны, и в Трианонском договоре с Венгрией.

Важнейшим последствием распада империи стал рост национализма в новых государствах и, как следствие, замена имперской идеологии национальной, появление культурных и идеологических различий между народами бывшей империи. В дальнейшем каждая новая страна пошла своим путём развития, и различия между ними постоянно росли.

Италия

[править | править код]После Первой мировой войны Италия, хоть и находилась в лагере победителей, но была ослаблена настолько, что другие страны не признавали её территориальные притязания. Экономическая ситуация была кризисной, росла инфляция. Демобилизованные после окончания войны солдаты часто не могли найти работу.

В марте 1919 года Бенито Муссолини, исключённый из Социалистической партии, создал «Союз борьбы» («Фашио ди комбаттименто»). Программа этой партии предусматривала принятие новой конституции страны, избирательное право с 18 лет, в том числе женщинам и даже туземцам колоний, 8-часовой рабочий день трудящимся, упразднение сената, защиту детского труда, выборность чиновников, свободу совести, свободу печати, а также передача Италии Фиуме и Далмации. Затем Муссолини потребовал провести проверку всех договоров о военных поставках в армию за годы Первой мировой войны, конфисковать поместья и предоставить землю крестьянам. Муссолини объявил себя противником монархии, но высказывался за развитие католических школ и запрет разводов, заявляя, что «религия является громадной силой, которую надо почитать и защищать»[13].

В октябре 1922 года Муссолини потребовал от короля Италии включить фашистов в правительство страны, угрожая захватом власти. 28 октября несколько колонн фашистов начали поход на Рим. Они захватили несколько городов, склады с оружием, устраивали погромы. Армия в отдельных случаях оказывала вооруженное сопротивление, но многие командиры воинских частей симпатизировали фашистам. Король Виктор Эммануил III обсуждал план объявления чрезвычайного положения, но затем принял решение удовлетворить требования Муссолини.

Османская империя

[править | править код]30 октября 1918 года было заключено Мудросское перемирие, за которым последовал Севрский мирный договор (10 августа 1920 года), который не вступил в силу, поскольку не был ратифицирован всеми подписавшими её сторонами (ратифицирован только Грецией). По этому договору Османская империя должна была быть расчленена, причём один из крупнейших городов Малой Азии Измир (Смирна) был обещан Греции. Греческая армия взяла его 15 мая 1919 года, после чего началась война за независимость. Турецкие военные-государственники во главе с пашой Мустафой Кемалем отказались признать мирный договор и вооружёнными силами, оставшимися под их командованием, изгнали греков из страны. К 18 сентября 1922 года из Турции были изгнаны все иностранные войска, что было зафиксировано в Лозаннском договоре 1923 года, которым были признаны новые границы Турции.

Россия

[править | править код]В марте 1917 года в России вспыхнула революция, которая к 1918 году переросла в гражданскую войну.

Участие России в Первой мировой войне 1914—1918 годов углубило социально-экономические и политические противоречия в стране. С начала 1917 года недовольство войной и экономические трудности вызвали массовое забастовочное движение. Забастовка на Путиловском заводе в Петрограде, которая началась 17 февраля 1917 года, стала предвестником массовых революционных выступлений.

Революция привела к значительным территориальным потерям, бо́льшая часть которых была компенсирована в ходе последующих исторических событий.

2 марта 1917 года царь Николай II отрёкся от престола, 3 марта отказался от престола и его брат Михаил. Власть была передана Временному правительству, которое возглавил князь Г. Е. Львов.

7 ноября в России произошла Октябрьская социалистическая революция. В ходе революции Временное правительство, которое находилось в Петрограде, было арестовано, власть в России захватили большевики, которые начали сепаратные переговоры с Германией о мире.

15 декабря 1917 года в Брест-Литовске было заключено перемирие между Россией и Центральными державами.

3 марта 1918 года Советское правительство подписало Брестский мирный договор, официально прекращавший участие России в Первой мировой войне, хотя русские воинские контингенты продолжали борьбу в составе армий союзников, а бывший Восточный фронт продолжал удерживать значительное количество австро-германских войск[14]. Брестский мирный договор вскоре был аннулирован победившей Антантой, формально признавшей за Россией (в ст. 116 Версальского договора) право на репарации с Германии — фактически причислив Россию к победителям.

Противоречия между Советской Россией (после 1922 года — СССР) и Западом (США, Англией и Францией), позже ставшие причиной Холодной войны, начали проявляться ещё в 1920-х годах.

Лига Наций

[править | править код]Парижская мирная конференция приняла выработанный специальной комиссией Устав Лиги Наций, который стал составной частью Версальского и других договоров.

Главным органом этой международной организации были ежегодная Ассамблея, в которую входили все члены организации, и Совет Лиги, где были представлены США, Великобритания, Франция, Япония, Италия, а также пять непостоянных членов. Решения по всем вопросам должны были выноситься единогласно. Побеждённые в войне государства, а также Советская Россия, не входили в Лигу Наций. Лига провозглашала развитие сотрудничества между народами и гарантию безопасности послевоенного мира. Американский сенат, ознакомившись с условиями Версальского мирного договора и устава Лиги Наций, отклонил его, и США, являясь инициатором создания этой международной организации, не вошли в неё.

Генеральная Ассамблея Лиги Наций выполняла роль международного парламента и имела право выносить решения по всем международным политическим вопросам, включая меры, направленные на сохранение мира.

Лиге Наций принадлежало управление двумя территориями: Сааром и городом Данциг. Колониальные владения Германии и Османской империи были переданы по мандату Лиге Наций — Англии, Франции, Бельгии и Японии.

Устав Лиги Наций вступил в силу 10 января 1920 года. 16 января в Париже состоялось первое заседание Совета ЛН, а 15 ноября в Женеве состоялась первая сессия её Ассамблеи[15].

Примечания

[править | править код]- ↑ Первая мировая война: Договоры и репарации

- ↑ Международно-правовые последствия первой мировой войны

- ↑ СТАНОВЛЕНИЕ МНОГОПОЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ МИРА ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

- ↑ Лига Наций: что было до ООН

- ↑ Из истории вопроса о праве наций на самоопределение в годы Великой войны

- ↑ СТАНОВЛЕНИЕ МНОГОПОЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ МИРА ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

- ↑ Першої світової війни (недоступная ссылка)

- ↑ Процесс отказа от доктрины Монро и переход к роли «мирового жандарма» в целом занял более полувека, завершившись в эпоху Вьетнамской войны. Смотри соответствующие разделы статьи «Доктрина Монро» на английском языке.

- ↑ Исповедавших национально-ориентированную, а не наднационально-коммунистическую, идеологию государственного строительства

- ↑ Парше сватова война. Дата обращения: 24 мая 2016. Архивировано из оригинала 13 августа 2020 года.

- ↑ наслідки Першої світової війни. (недоступная ссылка)

- ↑ Рожик М. Є. та ін. Всесвітня історія: Новітні часи — Листопадова революція в Німеччині 1918 року. Дата обращения: 24 мая 2016. Архивировано 10 ноября 2014 года.

- ↑ Начало противостояния. Дата обращения: 24 июня 2018. Архивировано 25 сентября 2017 года.

- ↑ «Похабный» мир. btgv.ru. Дата обращения: 6 января 2021. Архивировано 7 января 2021 года.

- ↑ ЄВРОПА ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗМІНИ і ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК (1919–1923 рр. Дата обращения: 24 мая 2016. Архивировано 13 октября 2014 года.

Литература

[править | править код]- Aldcroft, Derek Howard. Europe’s third world: the European periphery in the interwar years (2006).

- Blom, Philipp. Fracture: Life and Culture in the West, 1918—1938 (2015).

- Margaret MacMillan. Peacemakers: The Paris Peace Conference of 1919 and Its Attempt to End War[англ.] (2001)

- Kallis, Aristotle. «When fascism became mainstream: the challenge of extremism in times of crisis.» Fascism 4.1 (2015): 1-24.

- Mazower, Mark. Dark continent: Europe’s twentieth century (2009).

- Mowat C. L.[англ.] ed. The New Cambridge Modern History, Vol. 12: The Shifting Balance of World Forces, 1898—1945 (1968) online 25 chapters; 845pp

- Overy, R. J. The Inter-War Crisis (2nd ed. 2016) excerpt

- Somervell, D.C. The Reign of King George V (1936) online 550pp; wide ranging political, social and economic coverage of Britain, 1910-35

- John Wheeler-Bennett[англ.] The Wreck of Reparations, being the political background of the Lausanne Agreement, 1932 New York, H. Fertig, 1972.